藝術家馬玉江個展 用作品留住記憶 與我城同行

藝文札記

「寶貝:

來香港也已經一個多月了,在這段時間裏,我總想做點東西,要不我覺得天天待在家裏,活着沒有意義。我試着去拍片子,也想畫點畫,或做行為之類的,可一直都沒有滿意的想法。

昨天,我們去太古看了《The Secret Life of Walter Mitty》,雖然電影一般,但讓我輕鬆了不少。我想,生活的意義到底在哪裏?」

二〇一四年一月十六日,剛從北京來港的藝術家馬玉江留下這封信給妻子寧。信中最後一句寫上:「寶貝,我打算去外面走走。」

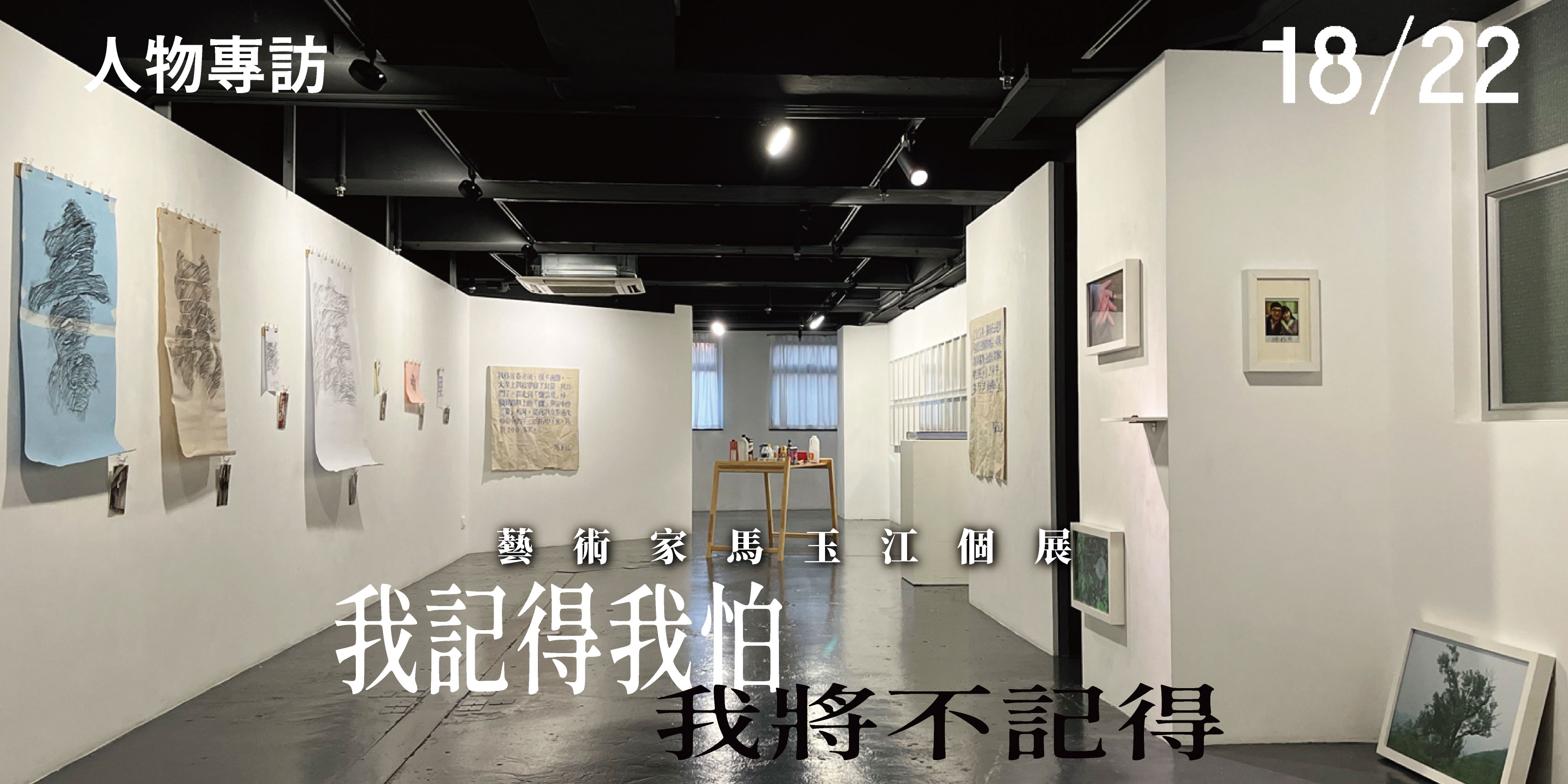

人生路不熟的他在香港逛逛看看,偶然產生創作靈感,開展了創作歷程橫跨十年的《香港的信》作品計劃,並收錄於他最近舉行的「我記得我怕我將不記得」個展中。展覽圍繞「記憶」與「尋找」這兩個關鍵字,觀眾能透過作品窺探創作人由北京到香港十多年來的重要經歷與情感變化,見證他與這城的關係從陌生到成為人生一部分的過程。《信》成為了他的尋找回憶的鑰匙。

個展名字「我記得我怕我將不記得」出自本地作家陳寧(亦是本項目聯合策展人)的⼀⾸詩《藍⽩紅風格練習》(曾由獨立樂隊my little airport以樂曲形式並收錄於專輯《介乎法國與旺⾓的詩意》)。成長於山東的馬玉江與在香港長大的寧認識於北京,後來兩人結婚,馬亦來港生活。北方男孩來到濕熱的南都,難免有點鬱鬱寡歡,初時連電話號碼都沒有的他,很想自己看看這個城市,於是便留下了那封信給妻子,展開他的探索旅程。

「當我走到寶雲道,發現路牌上那個『寶』字跟我信中第一個字是一樣的,我就想,在城市裏找尋信裏一字一句,把它拓印成紙本,重組成那封信。」馬說他花了一年多的時間走遍大街小巷,從牌匾、指示牌中找字,以另一種方式重製那封「信」。這封「信」已超越信件本身的含意,更把他與香港扣連起來。去年,他再為作品製作新版本,選擇拓印大型招牌上更大的字體,當中有新有舊,有恒生銀行的傳統北魏楷法「生」字,亦有來自大快活的電腦字體「活」,選材貼地之餘,亦反映城市風貌變遷。

在創作過程中,馬面對的難題包括某些字較難從街上招牌找到,如「哪」和「裏」字,前者最終從一間非牟利餐飲機構「嗎哪」的招牌上找到,而後者則以簡體字呈現,選取香格里拉酒店的「里」字。另一方面,拓印大型招牌上的字體亦耗功夫,除了準備木梯,亦隨時會遇到店方阻撓,惟有爭分奪秒完成。

杏樹下尋愛 突破每事每物之限期

馬玉江過去作品均以長時間持續進行為形式,探討各種具深度的議題。今次展覽展出作品除了《信》外,另有舊作《杏核‧戒指》和二〇二三年作品《到期》。

《杏核‧戒指》記載了馬與妻子寧從相知相識,到共浴愛河的一段憶記。他們倆的愛情故事起始於一串遺失的鑰匙(他們⾸次約會時,馬在⼭上丟失了鑰匙),後來馬每天都往山上尋找那串鑰匙,終在九個月後在一棵杏樹下尋獲,他把樹下撿到的⼀枚杏核⽤⼑刻成戒指送給寧,寧很感動(雖然手指穿不上那枚戒指),答允求婚,佳偶天成。個展展出了那枚杏核戒指,亦有照片記錄馬那段尋找鑰匙、尋找愛的經歷。

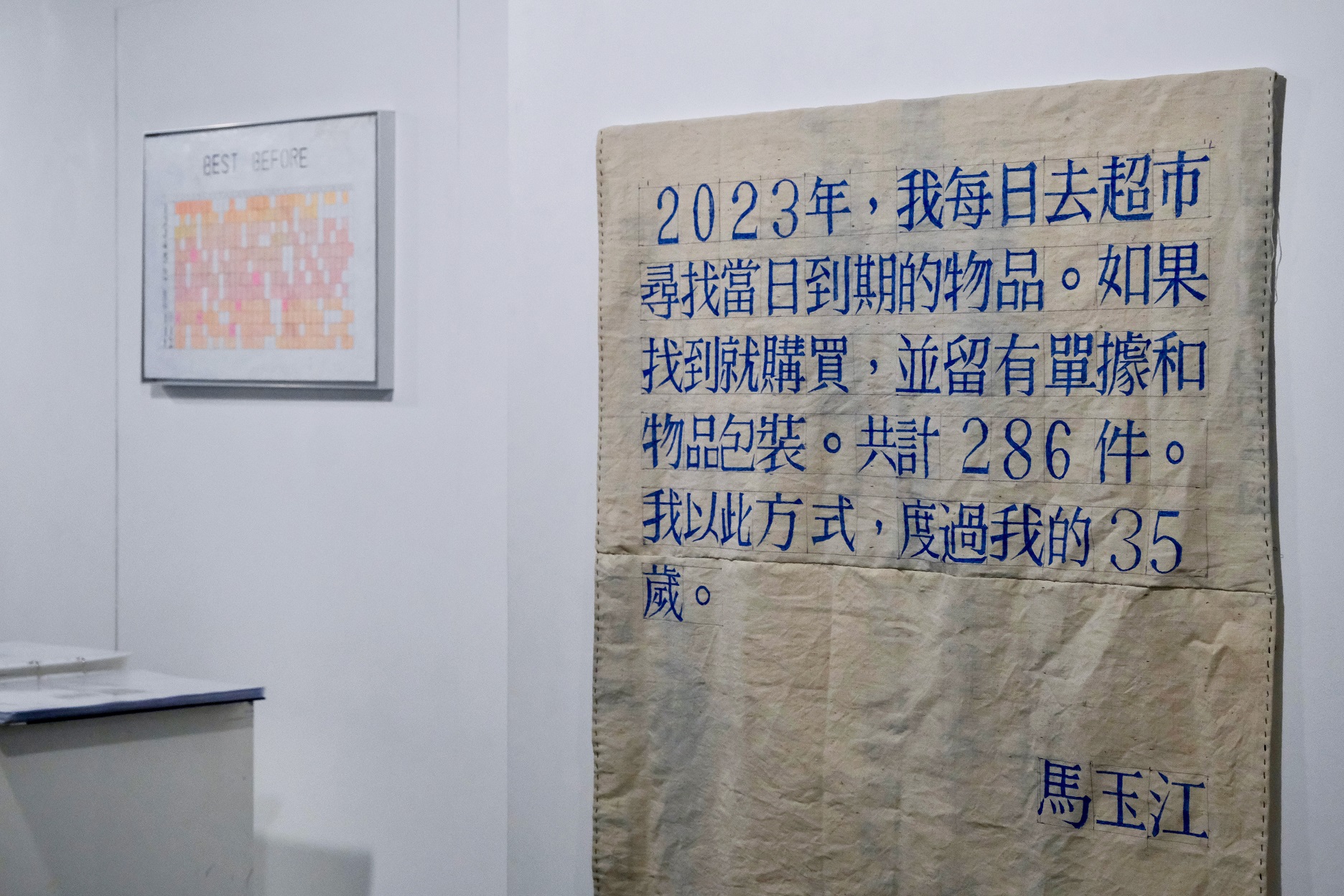

《杏》作品後,馬玉江的創作項目聚焦在「尋找」。個展中的另一作品《到期》創作過程亦橫跨一年;馬玉江從二〇二三年元旦伊始,每天走訪不同店家購買當日到期的物品,直至同年除夕為止,堅持了整整一年。除了個別日子找不到到期貨品,他總共搜羅了近三百多件物品,並將物品的包裝及收據一一保存,展覽展出的物品正是他在那年十月份收穫。馬笑指,每當有一天找不到當日到期的物品,他的心便會跳得愈快;各式各樣的到期貨品亦是我們日常生活中隨處可見的東西,可能是從便利店、可能是從超級市場、百貨公司搜集而來,有些是急凍三文魚,有些則是麵包和餅乾。物品本身被賦予的限期,彷彿都因着其創作意念而得以延續。

聯合策展團隊形容,今次個展呈現了馬玉江生命中重要的片段、地方與人物,他以「尋找」作為方法,試圖抓緊那些易逝的記憶,並透過藝術創作鑄造出一把把開啟記憶之門的鑰匙,將過往重新轉譯、更新為另一種敘事。馬玉江的作品不僅關乎個人歷史,也映照出我們與這座城市的共同故事。「我記得我怕我將不記得」不只是一場關於記憶與愛的藝術行動,亦是我們每一個人抓緊回憶的集體代號。

關於藝術家

馬玉江,八十後,藝術家與詩人,山東人,畢業於北京中央美術學院,二o一四年移居香港。

主要作品:

《母與子》(二〇九至今)

《香港的信》(二〇一四至今)

《Heavy is the night》(二〇一六至一七)。

詩集《雨天去金鳳下午茶》

展覽詳情

日期:二〇二五年十月四日至十月廿六日

地點:九龍灣宏照道十一號寶隆中心B座七樓七〇七室WURE AREA

時間:下午一時至六時(星期三、四及公眾假期休息)

聯合策展人:梁展峰、陳寧